“Saber cómo habla un

personaje es saber quién es; conocer una entonación, una voz, una sintaxis es

haber conocido un destino” Jorge Luis Borges.

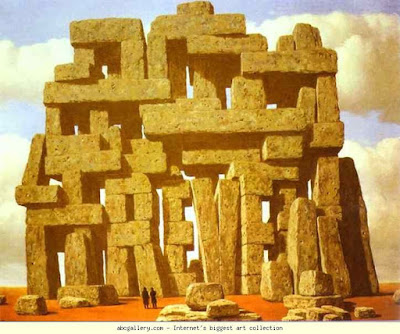

René Magritte, "El arte de la conversación"(1950)

Y así cada uno

escribe su verdad

ero nombre

con "luna".

(escritura-recreación del final del poema "La luna")

René Magritte "La buenaventura"(1939)

“El gaucho no aprende a cantar, (…) canta

porque hay en él cierto impulso moral, algo métrico, de ritmo, que domina en su

organización , y que lo lleva al extraordinario extremo de que todos sus

refranes, sus dichos agudos, sus proverbios comunes son expresados en dos

versos octosilábicos perfectamente medidos, acentuados con inflexible

regularidad, llenos de armonía , de sentimiento y de profunda intención” José Hernández, prólogo a

la segunda parte de “Martín Fierro”.

“Muchos, con intención de desconfianza, se

preguntarán: ¿Qué zanja insuperable hay entre el español de los españoles y el de

nuestra conversación argentina? Yo les respondo que ninguna, venturosamente

para la” entendibilidad” general de nuestro decir. Un matiz de diferenciación

sí lo hay: matiz que es lo bastante discreto para no entorpecer la circulación

total del idioma y lo bastante nítido para que en él oigamos la patria”.

(Borges 1998: 156)

En el curso sobre Borges

dictado en la Universidad Popular de Gijón(UP) por el poeta Javier

Almuzara, surgió una discusión que trajo

a colación el viejo o eterno conflicto respecto al Lenguaje) o quizás habría

que decir mejor acerca de La Lengua (gramática

Prescriptiva vs Gramática descriptiva) castellana en este caso, utilizada por

el escritor en algunos de sus cuentos.

Remedios Varo "Papilla estelar", (1958)

Varias personas mayores(el resto de la clase no sé lo que

pensaba, porque nada dijeron) no estaban de acuerdo, y es más, estaban molestas

por la supuesta desfiguración del lenguaje o violación normativa que hace Borges del

mismo en sus cuentos, al escribir las

palabras tal como eran habladas por los personajes , ateniéndose a la oralidad (por ejemplo, la introducción del voseo en el plano morfosintáctico; la supresión (aunque

asistemática) de la /–d/ final tal como la encontraba en la oralidad

rioplatense :“ciudá”, “verdá”), y

no como indicaba la gramática general correspondiente. Interpretaban estas y

otras supuestas “licencias” Borgianas

con La Lengua, como un daño a la propia lengua y a la cultura, un perjuicio que

llevaría a ser “mal hablados”.

Tal situación no deja de hacerme gracia; por cuanto suponen

que posible que haya alguien “bien hablado”, cuando no lo es por la propia naturaleza del Lenguaje

que nunca permite nombrarnos del todo.

Según mi escucha, este desacuerdo se veía acentuado por la supuesta soberbia intelectual le atribuyen

al escritor, lo cual –creo yo- les genera una predisposición negativa hacia su

obra. Parecían estar molestas con una supuesta prepotencia del escritor, su actitud parecía decir algo así como: éste

se cree Dios, tan por encima del bien y del mal que hasta se cree con derecho a

usar /escribir el lenguaje como le plazca, sin atenerse a la norma. Esto

es para mí sorprendente, ya que la

esencia del poeta es ser un Demiurgo del mundo de la Lengua, y en esa empresa

está afectivamente en juego el placer primigenio singular que cada poeta o escritor

encontró en La lengua, su lalangue (*)(Lacan), un modo de hacer propia esa

“lengua general”.

El lenguaje, que se usa para la comunicación, es más

concreto, objetivo. Lalangue no tiene esa finalidad, nada comunica, es

sustancia del inconsciente, asunto de cada persona. Lalengua llamada, no en

balde materna. Lengua sin idioma presente en el verdadero diálogo, el monólogo.

El texto literario, que no necesita adherirse al discurso de la ciencia pues

posee la licencia de la creación, trabaja con lalangue. Trabaja con lo que se

escucha, se regodea en la opacidad del sentido, en los pliegues de la palabra.

Así como el psicoanálisis, va en la vía opuesta a la comunicación”. “En La

lalengua en “Algum lugar” una lectura del libro de Paloma Vidal. lba Escalante, Escola

Lacaniana de Psicanálise de Brasília.

Me dio la impresión

que la antipatía hacia su persona y /o

su obra (no me quedó muy claro si

predomina una sobre otra), no surge a raíz de las lecturas que hacemos en clase

de los textos del escritor, sino de sus preconceptos sobre él, y quizás también sobre

los argentinos. Obviamente que la misma incide en su capacidad de escuchar y

apreciar su obra. Por momentos me da la

impresión de que en vez de venir a conocer

la misma como dijeron, muchos vienen a invalidar al escritor o a su

persona, o a corroborar su juicio

negativo sobre el mismo, a castrarlo como diríamos en psicoanálisis ya que ¡vaya

tozudez!! (pero,… la anti-paradoja es

que, si hay deseo de castrarlo, es porque se lo percibe como no castrado)

Y yo pensaba quizás…, sin dudas, también basada en mis prejuicios: “ahora

entiendo porque el psicoanálisis acá( me refiero España) no termina, o más bien

debería decir, casi no empieza nunca a cuajar , si cuesta tanto abrir la

palabra a otros posibles transformaciones y sentidos, …si cuesta tanto

aceptarse diferente y hacerse cargo de esa diferencia(libertad y

responsabilidad)

Además me divertí un buen rato, aunque a la vez que sentí

piedad por el profesor (aunque no la necesita para nada), en su esfuerzo ingrato por intentar convencerles de la

importancia de hacer lugar a una otra lengua diferente de la lengua normativa o

prescriptiva, y asimilé su posición a la que a veces podemos llegar a jugar los

psicoanalistas cuando sin errar mucho erramos al querer que algún analizante escuche y vea

algo de sí mismo que él aún no está dispuesto porque no puede ni quiere. Y es que, como ya lo dice el dicho: no hay más ciego que el que

no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere o puede oír, ni tiene más pasión

por la ignorancia que la de aquel que cree saber , teniendo en cuenta de forma

contundente lo que dice Lacan: que no necesariamente la ignorancia y el saber se

oponen, puesto que el saber puede ser un

medio de precaverse de las sorpresas que deparan el inconsciente y su

interpretación, un medio de refugiarse en lo que ya se sabe. Por eso quizás más

que nada en poesía, pero también en literatura a quien escribe, Borges en este

caso , como a quienes leemos, nos

conviene como al analista “ignorar lo que sabemos” para dar lugar a que nazca lo nuevo, salvo que el miedo a leernos o ser leídos por la obra, a soltarnos para

dejarnos llevar hasta los confines donde el saber se diluye ne el no-saber, o la

rivalidad narcisista con su Hacedor, como parece ser el caso, obture la posibilidad de dejar en suspenso

la convención de la lengua para permitirse ser

ano-nada-das por la creación( ¡que no por el autor , si no quieren!!)

Pero el

profe, -al que tenían contra las cuerdas-,

por más que trató de hacerles entender que el lenguaje en la creación especialmente

poética, pero no sólo, está para ser recreado, no logró

convencerles; aunque eso no disminuyó un ápice su estatura . Aún así, haciendo gala de su buen criterio, optó en dar

por zanjada la pelea, porque sabiamente

percibió que el destiempo del knock out podría eternizar la misma, impidiendo

seguir adelante con la clase.

De cualquier manera, me parece que estos encontronazos son

señal de que andamos, pues así se genera

el verdadero saber, (el que vale para la vida además de para la academia), el

que pone en fuego lo pulsional y no

solamente el intelecto, ya que la

acalorada discusión intelectual estaba animada por la pasión emocional, y

solamente ésta da lugar al saber (diferente del conocimiento confinado al

cerebro intelectual disociado de lo afectivo) por cuando solamente se empieza a

saber en contra del no saber y de la ignorancia. Estas controversias pueden dar

como resultado_ como sucede ¡oh!

causalidad , con los analistas: el cierre del inconsciente quizás de

forma definitiva como acontece en

algunos casos, en cuyo caso ¡adiós Borges ¡), la ida dubitativa que deja lugar

a alguna otra posibilidad de acercamiento al saber repelido, o la apertura progresiva y con mayor o menor

dificultad, según cada caso, a ese nuevo

lenguaje/escritor propuesto. Este curso dará lugar, no me caben dudas, a

varios alumbramientos.

He de decir que yo, al contrario de esta postura, considero

que no puede haber una definición más

precisa de lo que es lalangue que la

maravillosa frase de Borges con que comienzo esto que ahora escribo: “Saber cómo habla un personaje es saber

quién es; conocer una entonación, una voz, una sintaxis es haber conocido un

destino”, porque dice acerca de esa

lengua del afecto que a alguien lo hace sujeto, único e irrepetible.

Remedios Varo "Cazadora de estrellas"(1956)

Y obviamente que en este proceso de subjetivación, no

solamente importarán las diferencias o particularidades regionales de una mal

supuesta o teórica Lengua general o

normativa que socializara absolutamente a todos por igual (lo que no deja de

corroborarse como imposible por más que haya efectivamente muchísimas similitudes de lenguaje cuya

importancia conviene tener en cuenta, entre

las personas de un mismo país, o región ), sino las particularidades , que son

afectivas que a su vez en cada familia y en cada sujeto socializado en ella,

tome esa supuesta lengua regional.

Es por eso que el psicoanálisis recurre a la palabra hablada

para escuchar la verdad del sujeto del inconsciente, porque el habla es la

marca más legítima de la subjetividad, creo que es hasta mucho más personal que la escritura, puesto

que en ésta se pierden esos aspectos de la palabra donde lo pulsional (el

goce) parece jugarse más : el tono de

voz y sus oscilaciones,(la voz que se entrecorta o apaga, se vuelve desgarro,

alarido, llanto, suspiro, silencio o risa cantarina o irónica) , el ritmo, la

melodía , la respiración. E incluso, la misma

permite escuchar al sujeto en su discurrir temporal, porque a diferencia

de la escritura, que fija “relativamente” al sujeto( pues en cada obra escrita

el sujeto difiere, “nunca nadie es el mismo”), en el habla, éste a la vez que

se va diciendo y encontrando en ese decir , se va perdiendo. Sería interesante

indagar las diferencias del goce

corporal que se obtiene de recitar cantar o leer en voz alta y el que se

obtiene de escribir porque sin lugar a dudas hay diferencias muy evidentes.

“Cuando una intensa

emoción, cuando un peligro, cuando el júbilo o la desolación se apoderan de nosotros

al punto de dejarnos indefensos, entonces regresamos a la oralidad-y aún al

balbuceo pre-oral-como a nuestra morada más segura” En “Entre la voz y la

letra”, Raúl Dorra, Plaza y Valdés editores, México. 1997

ALGUNAS CITAS :

“Al reducir Saussure el contenido del signo al concepto,

desconoce totalmente la esencia del lenguaje: el lenguaje es un inmenso

complejo en el que se refleja la complejidad psíquica del hombre. El hombre al

hablar no se conduce como una fría y desamorada máquina pensante. […] Lo que

hay en el fondo de todo es que estos valores que llamamos afectivos no son

separables de los conceptuales: no son, como imaginaríamos a primera vista, una

especie de brisa o temperatura que impregna el concepto, sino que forman parte

de él. […] Al intuir una realidad cualquiera, nuestra querencia está implícita

en nuestra comprensión, la querencia es, en sí misma, una manera de comprender (Dámaso Alonso 1971: 25-27). Poesía española, Madrid: Gredos,

1971.

“El idioma de los argentinos es un desafío a los hispanistas como Enrique Larreta. Una nota declara

la guerra a la dictadura académica y al «aburrimiento escolar de los lingüistas

profesionales». «El lenguaje —afirma Borges— es acción, vida; tiempo presente».

Advierte sin embargo contra el peligro de confundir lo presente con lo

pasajero. Rechaza tanto el dialecto casero como la retórica importada”. Jorge

Luis Borges o al consolación por la

filosofía Luis Harss: Los nuestros(Buenos

Aires: Editorial Sudamericana, 1966, pp. 128-170), en literatura.us

“Roberto Arlt, en su

nota titulada «El idioma de los argentinos», publicada en el diario El Mundo el 17 de enero de 1930 polemiza con el académico José María Monner

Sans, Arlt sostiene la productividad literaria de la lengua «del pueblo» y

vincula los nuevos modos del decir con una sociedad que está atravesando

profundos cambios sociales y culturales. Una vinculación entre los modos del

decir y los modos del vivir que Arlt ya había desarrollado en varias notas

previas en las cuales había sostenido la hipótesis de que es posible deducir el

estado mental de una época a través de ciertos giros del idioma… Jorge Luis

Borges, Lector de Roberto Arlt. Sylvia

Saítta, cervantesvrtual.com

“Los académicos

pretenderían entonces, e inútilmente, «enchalecar en una

gramática canónica las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos»… Dice Arlt «¿Quiere usted

dejarse de macanear? ¡Cómo son ustedes los gramáticos! Cuando yo he llegado al

final de su reportaje, es decir, a esa frasecita: 'Felizmente se realiza una

obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales

argentinos', me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos

'valores' ni la familia los lee, tan aburridores son”…

“ La lógica del

sentido común, a la que apelan más de lo debido los preceptistas, no gobierna

casi nunca los hechos del lenguaje, porque parodiando el pensamiento de Pascal,

el lenguaje tiene sus propias razones que la razón ignora. Casi nada es lógico

en la lengua. No obedece a lógica ninguna el género gramatical de la mayor

parte de los nombres.

“Tal debe ser nuestra

empresa —decía Unamuno— en cuestión de lenguaje. Que no es algo muerto, sino

vivo y muy vivo, sobre todo merced a la lengua hablada del pueblo que hace

estrumpir el cincho del idioma escrito literario cuando éste intenta

convertirlo en zuncho, en inflexible potro, para hacer de aquella lengua una

encorsetada señorita." (“Lengua Literaria y norma lingüística, Real

Academia Española, Madrid , DISCURSO

LEÍDO EL DÍA 29 DE MAYO DE i960.

PARA FINALIZAR.

Yo entiendo que en la creación literaria y más en la poesía

, no se trata de usar el lenguaje respetando la convención, el de la lingüística normativa si es posible

denominarlo así, sino de lalangue.

Y entiendo que eso es

lo que se desprende de estos poemas de

Borges:

“Que otros se jacten de las páginas que han escrito,

a mí me enorgullecen las que he leído.

No habré sido un filólogo,

no habré inquirido las declinaciones, los modos, la

laboriosa mutación de las letras,

la de que se endurece en te,

la equivalencia de la ge y de la ka.

Pero a lo largo de todos los años he profesado

la pasión del lenguaje.

Mis noches están llenas de Virgilio;

haber salido y haber olvidado el latín

es una posesión, porque el olvido

es una de las formas de la memoria”

(Elogio de la sombra, 1969)

---------------------------------------------------

Mi destino es la lengua Castellana,

El bronce de Francisco de Quevedo,

Pero en la lenta noche caminada

Me exaltan otras músicas más íntimas.

(El oro de los tigres, 1972)

---------------------------------------------------

Mi servidumbre es la palabra impura,

vástago de un concepto y de un sonido;

ni símbolo, ni espejo, ni gemido,

tuyo es el río que huye y que perdura.

(Fragmento, Soneto a Johannes Brahms, La moneda de hierro, 1976)

-----------------------------------------------------

LA LUNA .

Cuenta la

historia que en aquel pasado

tiempo en que sucedieron tantas cosas

reales, imaginarias y dudosas,

un hombre concibió el desmesurado

proyecto de cifrar el universo

en un libro y con ímpetu infinito

erigió el alto y arduo manuscrito

y limó y declamó el último verso.

Gracias iba a rendir a la fortuna

cuando al alzar los ojos vio un bruñido

disco en el aire y comprendió, aturdido,

que se había olvidado de la luna.

La historia que he narrado aunque fingida,

bien puede figurar el maleficio

de cuantos ejercemos el oficio

de cambiar en palabras nuestra vida.

Siempre se pierde lo esencial. Es una

ley de toda palabra sobre el numen.

No la sabrá eludir este resumen

De mi largo comercio con la luna.

No sé dónde la vi por vez primera,

si en el cielo anterior de la doctrina

del griego o en la tarde que declina

sobre el patio del pozo y de la higuera.

Según se sabe, esta mudable vida

puede, entre tantas cosas, ser muy bella

y hubo así alguna tarde en que con ella

te miramos, oh luna compartida.

René Magritte "Arquitectura al claro de luna"(1956)

Más que las lunas de las noches puedo

recordar las del verso: la hechizada

René Magritte "Arquitectura al claro de luna"(1956)

Más que las lunas de las noches puedo

recordar las del verso: la hechizada

dragon moon que da horror a la halada

y la luna sangrienta de Quevedo.

De otra luna de sangre y de escarlata

habló Juan en su libro de feroces

prodigios y de júbilos atroces;

otras más claras lunas hay de plata.

Pitágoras con sangre (narra una

tradición) escribía en un espejo

y los hombres leían el reflejo

en aquel otro espejo que es la luna.

De hierro hay una selva donde mora

el alto lobo cuya extraña suerte

es derribar la luna y darle muerte

cuando enrojezca el mar la última aurora.

(Esto el Norte profético lo sabe

y tan bien que ese día los abiertos

Mares del mundo infestará la nave

que se hace con las uñas de los muertos.)

Cuando, en Ginebra o Zürich, la fortuna

quiso que yo también fuera poeta,

me impuse. como todos, la secreta

obligación de definir la luna.

Con una suerte de estudiosa pena

agotaba modestas variaciones,

bajo el vivo temor de que Lugones

ya hubiera usado el ámbar o la arena,

De lejano marfil, de humo, de fría

nieve fueron las lunas que alumbraron

versos que ciertamente no lograron

el arduo honor de la tipografía.

Pensaba que el poeta es aquel hombre

que, como el rojo Adán del Paraíso,

impone a cada cosa su preciso

y verdadero y no sabido nombre,

Ariosto me enseñó que en la dudosa

luna moran los sueños, lo inasible,

el tiempo que se pierde, lo posible

o lo imposible, que es la misma cosa.

De la Diana triforme Apolodoro

me dejo divisar la sombra mágica;

Hugo me dio una hoz que era de oro,

y un irlandés, su negra luna trágica.

Y, mientras yo sondeaba aquella mina

de las lunas de la mitología,

ahí estaba, a la vuelta de la esquina,

la luna celestial de cada día

Sé que entre todas las palabras, una

hay para recordarla o figurarla.

el secreto, a mi ver, está en usarla

con humildad. Es la palabra luna.

Ya no me atrevo a macular su pura

aparición con una imagen vana;

a veo indescifrable y cotidiana

y más allá de mi literatura.

Sé que la luna o la palabra luna

es una letra que fue creada para

la compleja escritura de esa rara

cosa que somos, numerosa y una.

Es uno de los símbolos que al hombre

da el hado o el azar para que un día

de exaltación gloriosa o de agonía

pueda escribir su verdadero nombre.

René Magritte "La página en blanco"(1967)

Y así cada uno

escribe su verdad

ero nombre

con"luna"

(escritura-receración del final del poema "La luna")

----------------------------------------------------------------------------------------

(*) “En la primera parte de su enseñanza, sobre todo en los “Escritos” Lacan privilegiaba

el lenguaje ante la diversidad de las lenguas. En cambio, en el Seminario 20

privilegia las lenguas en lugar de la estructura del lenguaje. Siguiendo a

Miller entonces, el Seminario “Aun” es donde situamos el comienzo de la última

enseñanza de Lacan y en donde cuestiona la estructura del lenguaje.

Entonces, en lugar del

inconsciente estructurado como un lenguaje, en lugar de esto lalengua, a partir

de afirmar que no está para nada seguro que la lengua sirva para el dialogo. Al

escribir lalengua con y en una sola palabra, sin distinguir el artículo y el

sustantivo, indica con esa escritura que la lengua sirve para el goce y por lo

tanto, el goce no comunica.

En “Aun” el

lenguaje y su estructura aparecen como secundarios y derivados de lo que llama

lalengua. Lalengua es la palabra antes de su ordenamiento gramatical y

lexicográfico, separada por tanto del lenguaje.”. Presentación de

“¿Qué es “lalengua”?”.Por Carlos Dante García (lecturalacaniana.com.ar)

… “la hipótesis lacaniana

de lalengua no admite otro camino para pensar e psicoanálisis

que no sea considerarlo el campo propiamente electivo, tíquico. Esto es así

porque el surgimiento del sujeto como efecto de la estructura, en el encuentro

del ser hablante con el campo de lo social que lo precede en el mundo, es

decir el campo discursivo, ocurre en lo particular del encuentro de cada uno

con el lenguaje. Al menos, ése es el aspecto de lo social que

privilegiamos en psicoanálisis, y eso mismo es lo que determina nuestro

campo de acción. Sin embargo, que haya sujeto como efecto de la estructura

significante, no implica que dicho sujeto se corresponda con los significantes

del código universal, compartido, y como tal se trate entonces de un sujeto

previsible. Si así fuera, sólo bastaría con averiguar cuáles son los

significantes extraídos del sistema de la lengua que lo han determinado, para

saber más o menos de qué tipo de sujeto se trata. Incluso esta

operación podría estandarizarse, y seguramente no faltarían autores interesados

en escribir el diccionario o el manual nosográfico de la

sujeto-linguo-logía.

Sin embargo, el sujeto es determinado por significantes no de la

lengua, sino de lalengua, escrito todo junto, tal como

Lacan comienza a hacerlo a partir del 4 de noviembre de 1971. Y lalengua, más

allá de la relación que sus unidades guarden con los significantes del sistema

lingüístico, implica la actividad del ser hablante con unidades no provenientes

del diccionario para todos, sino provenientes de los sonidos, inflexiones, el

"baño de lenguaje" primario, que posteriormente han podido recortarse

como significantes, extraídos de su particular mundo a-estructural. A

esto se refería Lacan al decir que él no hacía lingüística sino lingüistería.

No se trata, en el análisis, de la relación del ser hablante con la Academia

del idioma, sino con el "idioma" que, a partir de la función palabra,

se ha constituido para el ser hablante por medio de la extracción de

significantes provenientes de su lalengua. Decía Lacan en

1971:

"No dije que el inconsciente está estructurado como lalengua, sino

como un lenguaje (...) El inconsciente tiene que ver ante todo con la gramática

(...) Para empezar, diría que si hablo de lenguaje es porque se trata de rasgos

comunes que se encuentran enlalengua" (Lacan, J.

(1971). Le savoir du psychanaliste, op. cit., pp. 23-30)

Como podemos notar, este paso es electivo. El ser-tíquico-ahí adviene,

en lo que podríamos pensar como la captura primera por la estructura, en la

contingencia de un encuentro entre lo a-estructural y la estructuración

gramática del inconsciente-lenguaje, y -además- puede hacer de las

suyas con los avatares de dicho encuentro, en la medida de lo que quiera.

Eso que llamamos significantes, ahora con la hipótesis de lalengua, ya

no remite a lo que de la lengua se escucha y se recorta, sino a lo que cada uno

ha podido -y querido- escuchar de su lalengua particular,

preexistente al campo del lenguaje y la palabra.

Por lo tanto, nos estamos refriendo al momento de creación de la

lengua, o mejor dicho al momento inaugural del campo de la sintaxis

para cada sujeto, apoyado en el lecho acuático del baño primario de lalengua. Sin

embargo, el aspecto electivo no se restringe, si atendemos a Lacan, solamente a

aquellos momentos fundantes:

"A esta lengua, en resumidas cuentas, se la crea. Creamos una

lengua para darle sentido en todo momento. Esto no está reservado para las

frases donde la lengua se crea: en cualquier momento damos un

pequeño empujoncito (un petlt coup de pouce), sin el que la lengua no

estaría viva, ella está viva en tanto que a cada instante se la crea. Es en

esto que no hay inconsciente colectivo, que hay sólo unos inconscientes particulares,

en tanto que cada uno, a cada instante, da un pequeño empujoncito a

la lengua que habla Lacan, J. (1976). Le seminaire. Livre 23. Le

sinthome. Paris: Seuil, 2005, p. 133.

Notamos que todo el párrafo está condicionado por el esfuerzo de Lacan por

desambiguar el significante "crear". Se trata de una creación

constante, permanente, no sólo de la creación inaugural. Y se crea la lengua

que hablamos, apoyados en el suelo de goce cuya materia, cuya Bedeutung está

constituida por elementos de lalengua. Por lo tanto, podemos

decir que cada uno crea la lengua como puede y como quiere, condicionado por lo

que puede y quiere escuchar de su lalengua. Y lo tíquico

interviene aquí en dos niveles: por un lado, lo tíquico inherente a lalengua como

campo sonoro, melódico, podríamos decir, al que adviene el viviente y del

que emergerá un sujeto del lenguaje, una vez que sea capturado por

la maquinaria de la sintaxis. Esa lalengua es

contingente, ya que a cada cual la suya. Por otro lado, tenemos el nivel de lo

tíquico que podríamos llamar secundario, en el que a su vez podemos distinguir

dos variantes, distribuidas de acuerdo a las condiciones de goce y a los

caprichos del deseo..

Fue necesario inaugurar un espacio/tiempo curativo que “sirviera para nada”, donde se aceptara que él pudiera (no) “servir para nada”, donde se

aceptara ese no servir al Otro, ese no tener

que estar o prestar servicios al narcisismo del Otro, y aún y sobre todo así, se le re-tuviera, sin que por eso fuera sancionado o diera lugar a

ser expulsado (como habitualmente hacen en los colegios). Y por lo tanto, se le

reconociera en su diferencia; un lugar para dejar en suspenso el bien que el

Otro creía y quería imponer al mismo, para que él mismo pudiera evaluar y

considerar que era lo que deseaba para

sí ,y para construir un proyecto vital, que no solamente escolar, propio.

Fue necesario inaugurar un espacio/tiempo curativo que “sirviera para nada”, donde se aceptara que él pudiera (no) “servir para nada”, donde se

aceptara ese no servir al Otro, ese no tener

que estar o prestar servicios al narcisismo del Otro, y aún y sobre todo así, se le re-tuviera, sin que por eso fuera sancionado o diera lugar a

ser expulsado (como habitualmente hacen en los colegios). Y por lo tanto, se le

reconociera en su diferencia; un lugar para dejar en suspenso el bien que el

Otro creía y quería imponer al mismo, para que él mismo pudiera evaluar y

considerar que era lo que deseaba para

sí ,y para construir un proyecto vital, que no solamente escolar, propio.